大村さんは、かなりの焼きいも好きだったようで、度々、焼きいもについて書いています。

いまでは、焼きいもといえば丸焼きが普通だけれど、昔の京都では丸焼きとは別のスタイルが一般的でした。そんな話も、大村さんの記述からわかります。

京都の焼きいもは、丸焼きは丸焼きで別にあって、ふつうは分厚う切ったのを、浅い底の平らなお釜に並べて焼く。(『とっておきの京都』より)

『とっておきの京都』(主婦と生活社)では、小西、丸寿、芋安の3店を紹介。

なかでも小西さんには思い入れが強かったとみえて、『京の手づくり』(講談社)で、丁寧にご主人から聞き取りを行っています。

いまも、小西さん、丸寿さんは健在。しかし、いずれも昔風のものは販売されていません。そこで、大村さんの記述を基に、昔の京都の焼きいもを再現してみることにしました。

小西さんでは四国鳴門産の高系(こうけい)十四号が使われているとあります。これは西日本で流通している品種。関東では見かけないため、今回は紅あずまを使用しました。

手順:

カットして皮をむく。

一晩塩水につけておきます。※塩加減は書いていないので、下の写真の鉢にテーブルスプーン少な目に2杯ほどを入れました。記述にはありませんが、いもの角は一応、面取りしています。

翌日になったら、焼き始めます。

しっかり焼いた鉄板の上に油を挽いて、油を丁寧に拭き取ります。今回は鉄板代わりにフライパンを使用。

次に塩を薄く敷いて焼き始めます。

木の蓋をして、両面を焼き上げる。それまでに小一時間。※5分おきくらいに、裏返しました。

さいわい、『京の手作り』には小西さんの焼き芋を焼く様子の写真が掲載されています。それだと、浅くて底の平らな大きい窯と木の蓋のサイズがぴったりのように見えます。

あいにく、我が家で、木の蓋と言ったら、羽窯の蓋しかありません。これだとフライパンが大きすぎる。

しばらく焼いた後で、工夫をしました。おそらく、蒸気を活用する必要もあると考え、途中から、いもの周囲をアルミホイルでカバーして蒸気が逃げにくいようにしたのです。そのうえで、蓋を乗せます。

木蓋がなければ、アルミホイルで全体に蓋をして、重石代わりに上にフライパンを乗せても代用できるかも。次回は、そんな方法を試してみます。

作業は単純なれど、手間がかかりますから、いまは丸焼きの焼きいもしか売られていないのも当然です。手間がかかったからといって、焼きいもに1000円、2000円なんて値段は付けられないでしょう。

さて、この焼きいも、新鮮な食感です。

表面は水気が抜けてカリッとしていて、なかはホロリ。一般的な焼きいもは中が二チャッとした感じがありますが、これはそうではありません。

また、塩が効いていて、甘すぎず、大人好みといえそうです。

私は両端の皮をむくのが面倒だったので、端だけアルミホイルに包んでオーブントースターで15分ほと焼いていただきました。

これはこれで、いつもの焼きいもと同じくおいしい。

けれど、実は、大村さんが小西さんに聞き取った話では、へたに近い部分が一番おいしいとのこと。

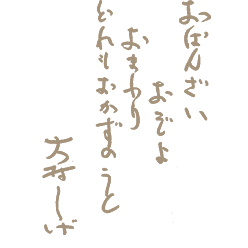

おいもは端を折ってみて、黄色いのが甘うて、白いのはあかんそうである。そして、まんなかよりも蔓に近いところがおいしい。(『京の手づくり』より)

幼少期、丸寿さん(※)が、縄手にあったころ、大村さんは十銭を握りしめて、よく焼きいもを買いに行ったと『京の手づくり』に書かれています。

※丸寿は、もともと四条縄手にあり、現在、蛸薬師にあるお店は縄手の番頭さんが始めたもの。

順番を待っていると、そこへお茶屋のおちょぼはん(舞妓の見習い)が、お盆をもって焼きいもを買いに現れます。舞妓さんか芸妓さんがお客さんに買ってもらったものらしく、そのお盆に乗せられるのは、まんなかのいい部分ばかり。上にはきれいな紙を乗せて上品に持ち帰られていました。大村さんは、それが、とてもうらやましかったとのこと。

わたしは、いまだにそのお盆がときどき目の前へちらついて、こどものころのおいもの恨みを思い出す。それが、おいもは蔓に近いへたがおいしいと聞いて、いっぺんに敵を打ったような気になった。なんや、わたしのほうがおいしいとこ食べてたんやわ

(『京の手づくり』より)

焼きいものおいしい季節です。自宅でも作れるので、ぜひ試してみてください。