今回は大村しげさんの著書の中から『静かな京』(講談社)を紹介します。

この本は昭和51年に出版された、京都の名所案内で、昭和60年に文庫化されました。文庫化の際に“わたしの京都案内”の副題がつけられたようです。

大村さんの著書の中でも、個人的には非常に好きな一冊です。

本題の前に、当時の大村さんが、世間からどのように理解されていたかについて説明させてください。

彼女には、他者から見て、いくつかの顔がありました。

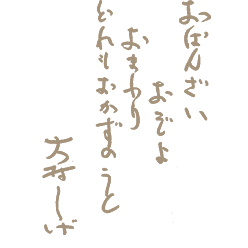

①おばんざい(京の家庭料理)を紹介する料理研究家

②昔ながらの素朴な暮しを続け、それを紹介している人

③(ほぼ京都に限ってですが)料理評論家

④京都観光のナビゲーター

おおまかには、こんなところでしょうか。

大半の人は①の「いつもテレビや雑誌に出てくる、おばんざいのおばさん」として知っていたし、『暮しの手帖』の読者は、②の暮しぶりに憧れていたでしょう。

しかし、これらはいずれも大村さんの一面に過ぎません。メディアの求めに応じて、さまざまな顔で活躍した大村さんの本当の姿は、これらを包括した「京の暮しの記録者」であったと、私は考えています。

おばんざいも、自分のレシピを読者や視聴者に、正確に再現してほしいというよりも、その献立にまつわる暮しや体験の記録、意味、目的を伝えることに主眼が置かれているように思えます。

『静かな京』は、浅はかな見方をすれば、④の大村さんが京都のおすすめスポットを紹介する一冊。

目次は以下のとおり

東福寺、随心院、仏光院、新橋通り、北白川のほとり、平野神社界隈、船岡山、清水寺、鴨の河原、安楽寺、洗い地蔵、寺町通り、宝鏡寺、神光院、赤山禅院、海住山寺、水尾の里、泉涌寺

が、同著では、自身の思い出や心象を交えながら、必ずしも著名といえないスポットも交え、綴られています。意識して読むと、書き残しておかなくてはいけないと、彼女が強い意志を持って、題材を選んだことが文面から伝わってくるのです。

この本で特筆すべき点はいくつかあります。

まずは古典や文芸の引用に見られる、豊かな彼女の教養。

『徒然草』、祖母から習った心学の一節、『通小町』、『木屋町夜話』(長田幹彦)、『祇園歌集』、『祇園双紙』(ともに吉井 勇)、藤原定家や西行法師の歌、『平家物語』、謡曲『田村』など、名所の解説への引用は枚挙にいとまなし。

古典の引用は、自身の心情を表現したり、見どころの解説など、さまざまな形で登場します。それらが知識をひけらかすつもりでもなく、スラスラと出てくるところに、非常に惹きつけられるのです。

一部の引用には「あまりにも有名すぎる」といった趣旨の前置きがなされているので、当時の読者は、いまよりも教養があったのかもしれません。

名所、名物をパンフレットのように平板に紹介するでなく、ただ自分の思い出だけを語るでなし。

歴史的な事実は説明したうえで、引用を交えているので、文章の深みは格段に増しています。一般的な随筆家は自分の見聞きした出来事を綴るものです。が、こうした教養が垣間見えるところに、大村さんのストーリーテリングの妙があると気づかされます。

「引用された古典を知らないと楽しめないのか?」と思う方もいるでしょう。その点はご安心ください。古典を知らずとも、前後の文脈と合わせて読むと、おおよそは言いたいことが伝わって、立ち止まらずに読むことができるから不思議です。気になった引用を、あとで調べてみると、さらに理解が深まります。

次に特筆すべきは、今の時代に私たちが忘れてしまった、心の持ちようです。

大村さんは、仏像の表情や、書を見ては、対象がなにものかだけでなく、たびたび自身の印象を添えて紹介しています。

それを読めば多くの人は、自分が名所を訪れたときに、特別な場所や、有名なものを見た事実だけに満足していることに気づかされるのではないでしょうか。

重要なのは見た事実ではなく、見たものから、自分がなにを感じ取るかです。

そんな例の一部を書き出してみます。

「私はこの観音さんのお顔が大好きである。じっとォ見上げていると、いまにもお慈悲の手が伸びてくるようで、自分が救い上げられそうに思えてくる」(泉涌寺の項)

「誓願寺さんの丈六の座像の阿弥陀さんは、わたしの好きな仏さんの一つでもある。水晶のお目がやさしいときやら、こわいときやら。自分の心の揺れがわかる」(清水寺の項)

「わたしが仏光院に色気があると思うのも、それは伽藍だけの文化財ではなしに、生きた心がお寺にこもっているからやろう」(仏光院の項)

すべて「静かな京」より

『静かな京』の随筆に登場する対象の多くは、大村さんとそれよりも前の世代の人々の暮らしにかかわりがあるものです。そこに、彼女が題材を選んだ本当の意味があり、失われた、もしくは失われつつある、かつての暮しの記録としての側面も担っていることがわかるでしょう。

大村さんは「おばんざいのおばさん」として認知され、有名になりました。それは悪いことではなないけれど、京の語部(かたりべ)としての正当な評価がなされていないようで、私は残念に思うのです。

私が『静かな京』を名著だと思うのは、語部としての、彼女の意気込みが随所から伝わるから。

観光ガイドブックとしてではなく、ほかの方では書けない知識と実体験に注目して読めば、この本が、いかに魅力的な京の記録であるかがご理解いただけるはずです。