今回は、大村さんが本名で活躍していた時代の一冊『主婦』(平凡社)を紹介します。

『主婦』は昭和33年に発行された本で、大村重子(大村さんの本名)時代の活動を知るうえで、非常に興味深いものです。内容は主婦たちの作文グループ「婦人朝日ペンシル会」のエッセイ集で、メンバー15人による19篇の作品を掲載したものでした。大村さんもメンバーで、会の責任者を務めています。本著に大村さんのエッセイは掲載されておらず、最後に解説として「主婦の問題」「グループの歴史」という2篇を寄せています。

のちに朝日新聞京都版で「おばんざい」を共同執筆する秋山十三子さん、平山千鶴さんとの交流も、作文の集まりがきっかけでした。本著にはお二人の作文も掲載されています。

エッセイの題材は、嫁姑問題、夫婦関係、子育て、子供との距離感、親戚やご近所づきあいの悩みなど、さまざまです。また、経済事情は家庭によって格差があり、筆者によって悩みの深刻度にも違いを感じます。

メンバーは20歳代から上は63歳と幅広く、メンバー間にも以下の3世代の断層があると、大村さんは解説しました。

一 明治生まれの人(現在四十七歳以上)

二 旧制女学校の教育を受けた人(現在二十八歳以上)

三 新制度の教育を受けている人(現在二十七歳以下)

まだ古い習慣が根付いている時代のこと、主婦の地位はまだまだ社会的(家庭内においても)には低いことが、ある程度共通して文面からうかがえます。一部のエッセイでは、台所が暗くて陰鬱とした場所であることが語られており、現代では想像しがたい状況に主婦が置かれていた様子が見えてきます。

インターネットのない時代、女性たち(特に普通の主婦)が自分の意見を発信する場は限られていて、新聞や雑誌への投稿に望みを託して応募していたと思われます。

当初、作文の会は、『婦人朝日』(朝日新聞社)の投稿欄「私の作文」の投稿者により、東京で発起され、全国に呼び掛けられました。その活動のなかで京都のメンバーが昭和29年2月に「私の作文京都の会」を結成。東京と京都の作風の違いから、昭和30年1月には、京都の会を改め、「婦人朝日ペンシルクラブ」が発足しました。主婦たちは例会を行ない、お互いの作品を批評しあうことで作文の上達や、書かれた話題の考察に取り組んでいます。

「婦人朝日ペンシルクラブ」のメンバーはすべてが、私の作文京都の会からの継続ではありません。その様子は、『はんなりと』(※)において、平山千鶴さんによって語られています。

※秋山十三子さんの三回忌に発行された追悼集。巻末に大村さんと平山さんが追悼文を寄稿。

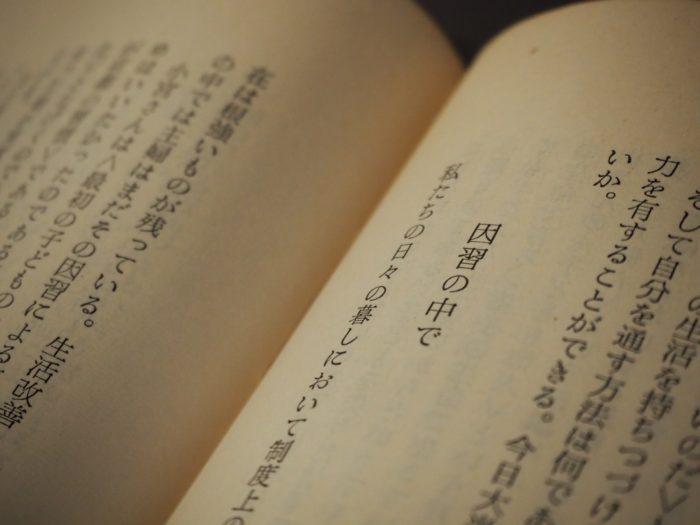

因習の打破を目指して

初めて大村さんの文筆が印刷物になったのは昭和27年の『婦人朝日』への投稿とされています。タイトルは「財産」。その後の、新聞などへの投稿作品は「やめよ“人間闘争” そして水防に工夫を」「善行をひろえ」「新市長にのぞむ」などで、政治・行政にまつわるものも多くみられます。

大村さんはほかに有識者や街の人などさまざまな立場で、政治や行政について新聞企画の座談会に招かれたり、コメントを求められたりもしています。

『主婦』の発行以前、一部に祇園祭や家庭に関わる話題もありますが、“おばんざいの大村しげ“の姿は、あまり見られません。主な内容は社会に向けられたものでした。東京の会から分派した、京都の会員たちの思いを大村さんは次のように代弁しています。

京都という土地柄から常に私たちが願ったことは、封建制の打破ということであった。書くことによってお互の意識を高め、何としても<家>というものをぶち破らねばならない。

(『主婦』より)

前後して、東京の主婦たちとの違いについては以下のようにも書いています。

東京ではもっぱら主婦らしい内容で、よくまとまったものが好評であった。いわゆる生活のにおい、ぬかみそくささが愛されたのである。それに対し、私たちは主婦もまた女であり、人間であるという態度をとった。だから恋愛ものやセックスに関することもどしどしとりあげていいし、作文を道徳では縛りたくないという意見である。

(『主婦』より)

また、そのあとの文章でも、東京に比べ京都(および近郊)に住む女性たちの生活が抑圧されており、作文がそのはけ口であったとの推測が語られています。こうした記述から、東京に比べ、京都の女性の地位向上への意志が強かったことが見てとれます。

読み進めると、会の方針についてつづられています。基本的には、会の声として書かれていますが、主語はややあいまいで、文章には大村さん個人の理念が、強く反映されている印象です。

書いているうちには自分に対しても社会に対してもいろいろの矛盾を見つけ出す。(中略)いわば書くということは人間の改造であり、最も過激な言葉を使うとすればそれは人間の精神革命であるとさえいいたい。

少しでも住みよい社会にしたいと願いつづけているのである。(中略)人間の幸福、人類の平和まで願ってかきつづけている。

ジャーナリズムの接触によって個人が隋落(※)し、会が破壊されることもさらに困る。私たちはこの一冊の本によってさらに自分を深め、会を充実したものにしたいと、ただそれだけを願っている。

(すべて『主婦』より) ※原文ママ/堕落の誤植と思われます

文章の随所から、書くことへの誇りや、高い理想が伝わります。もしも、“おばんざい”の連載が企画されなければ、大村さんは理想を掲げて社会運動家や政治家、ジャーナリストになっていたかもしれません。

『アユとビビ 京おんなのバリ島』(新潮社)では、女子高等専門学校(現 京都女子大の前身)へ進学した当時を振り返り、「わたしは先生よりも、新聞記者になろうと決めていた」とも書いています。

心境の変化の理由は?

一方で、時代の流れによって、大村さん自身の心境に大きな変化があったとも感じ、私は困惑します。

「しおらしい主婦の作文には興味がなかったのである」

「私たちは作文を箱庭的、盆栽的には扱いたくない。もっと幅のあるものにしたい」

(ともに『主婦』より)

作文の会では、大村さんを筆頭に、東京の主婦とは異なる考えで活動が行なわれていたわけではありますが、連載『おばんざい』以降の作品の多くは、彼女が興味のなかったはずの主婦らしさに満ちたものです。これをどう理解すればよいのでしょうか。

心境の変化には、いろいろな理由が推測されます。

・女性の地位が高まり、そうした発信の必要性がなくなっていった。

・時代の急速な変化で、失われていく自分たちの暮らしの記録を残す使命を感じた。

・「おばんざい」以降の執筆スタイルに居心地の良さを見出した。

・料理にまつわる文筆は評判がよく、活躍の場が与えられることが分かった。

・自分の記憶が、題材として社会に必要とされていることが分かった。

「国立民族学博物館調査報告68 (※)」の執筆記録を見ると、彼女が残していたペンシル会の同人誌は1965年の「わたしの作文 101号」が最後です。1964年に朝日新聞京都版で「おばんざい」が始まるころから、同人誌活動や投稿を行うアマチュアを卒業し、プロに転身していくさまが、記録からうかがえます。

※「モノに見る生活文化とその時代に関する研究 -国立民族学博物館所蔵の大村しげコレクションを通して- 横川公子・笹原亮二 編」

プロの世界では、与えられた題材について書くのが仕事となります。好き勝手に書いてください、という依頼は多くはなかったでしょう。次々に舞い込む仕事をこなしていくうちに、以前ほど自分の周囲や社会に目を配る時間がなくなったことも考えられます。

いずれにしても、おそれ多いことではありますが、大村さんはマスメディアに飲み込まれていったのだと思います。

しかし、彼女がかたくなに当初の理念を掲げたまま、執筆を続けていたら、プロとして執筆の機会がどれだけ与えられていたでしょうか。京都の暮し(特に食)の記録が、これほど残されることはなかったはずです。とはいえ、大村さんが、亡くなったいまは、心境の変化の裏側を知ることはできません。

文筆の視点が変わってしまった大村さんではありますが、のちのちまで作文の会には愛着があったようで、『はんなりと』に寄せた秋山十三子さんへの追悼文の中にも、当時の様子が懐かし気に語られています。

『美味しいもんばなし』(鎌倉書房)には「身の回りのものをいろいろと書きはじめたのは、戦後になってからである。新聞にも雑誌にも、女性だけの投稿欄が生まれたし、初めは謝礼につられて書いていた」とあります。

この点も疑問が残ります。『主婦』で作文の尊さを、あれほど力強く主張した文面を読むと、「謝礼につられて」というのは、照れ隠しであったのでは? と思えてなりません。

『京 暮らしの彩り』(佼成出版社)では、昭和27年に開催された『婦人朝日』の“私の作文”の特別募集で、作文が入選し、5000円の賞金を得たことが書かれています。文章によると、自分の文章が活字になったのはこれが初めてのこと。そして、5000円はいつもの三倍の賞金額でした。

わたしはうれしさのあまり、いただいた五千円を、そっくりそのまま父に渡した。ちょうど旅行に出かけるときで、そのお小遣いである。それまで親がかりの気まま娘が、生まれて初めての親孝行に、父も戸惑うたらしい

(『京 暮らしの彩り』より)

少なくとも、この文面からは、賞金目あての執筆だったとはとても考えにくい。嬉しかったのは賞金ではなく、自分の文章が認められて活字となり、多くの人の目に触れる機会を得たことでしょう。のちに社会の因習を打ち破ろうと、理想に燃えた大村重子さんが、メディアや多くの人たちと接する中で、心境が変化した。また、時代も急激に変化した。その結果なのか、京都の暮しを記録することに傾倒していった事実は、結果としてよい変化だったように思えます。

我々が知る大村さんの姿とは、全く異なる一面を知るうえで、『主婦』は貴重な記録といえます。機会があれば、ぜひご一読ください。

以下は余談です。『主婦』で、私の気付いた誤りを、ここに記しておきます。

目次で秋山十三子さんのお名前が秋山ナシ子さんになっています。原稿用紙を見ながら写植をしていた時代の読み間違いによる誤植です。

また平山千鶴さんは、「中年婦人」「やりくり」の2篇の作品を寄せています。が、筆者が北山セツさんとなっている「夫婦喧嘩」が、どう読んでも平山さんの作品なのです。文中の家族構成やご自宅の立地が合致するうえ、ご主人の職業とお名前までが出てくるのですから、間違いありません。すると、「中年婦人」「やりくり」のどちらかと筆者が入れ違ってしまったのか、とも思えるのですが、「中年婦人」「やりくり」の情報も、決定的とまではいえないものの、平山さんと合致します。出版から60年以上、経ったいま、この点に気付いても、ときすでに遅し。真実を知る手立てはありません。