今回は、大村しげさんの代表的な著書『大村しげの京のおばんざい』(昭和55年発行)を紹介します。

春・夏・冬・初夏の季節、それぞれの、おばんざいの調理法や、いわれ、暮らしとの関わりを主軸に解説したムック本です。ほかに、一年の習慣と催事の準備、錦(市場)の案内、食材や調味料の製造工程、買い物の手引きなど、幅広い食にまつわる情報が書かれています。

のちに、こちらの内容を基に再構成した文庫『京の食べもの歳時記』、『京のおばんざい』が、中央公論社から発行されています。

しかし、再構成の際、割愛された内容も多々ありました。なかでも、注目は文庫本に収録されなかった藤川延子さんとの対談でしょう。

対照的な京女二人の対談

藤川延子(ふじかわえんこ)さんは、現在の京都芸術大学(旧・京都造形芸術大学)の母体となった洋裁学校の創始者です。お名前の横には、服飾デザイナーの肩書があります。本業のファッション関係の一方で、大村さんが参加した『京のお菓子』(中央公論社)、『京住記』(朝日新聞社)(※)にも、お名前があります。前者については主筆のお一人です。

※『京のお菓子』(中央公論社)は、京都のお菓子を図鑑のように紹介したムック本。『京住記』(朝日新聞社)は、写真とともに60人の文化人が語る京都の暮らしをまとめた一冊です。

『大村しげの京のおばんざい』では、京女らしい一面を感じさせる会話のやり取りのなかに、大村さんと対照的な藤川さんのはっきりした語り口が印象的です。また、藤川さんが、幼少期に「おかず」と言うと、祖母に「おまわり(※)」と言いなさいと叱られたエピソードも興味深い。

※ご飯を中心にしてその周囲を囲むように、おかずを配置したことから、昔の京都ではおかずを「おまわり」と呼ぶ習慣がありました。もとは宮中の習慣だったことを、大村さんは何度か解説しています。

お二人の会話の中からは、対談時に、すでに消えてしまった、また消えつつある京都の暮らしぶりが見てとれます。

会話に登場する京の暮らしの変化

・本来は数え年で行なう行事(例:節分の豆の数など)が、満年齢に変化。

・しじみ屋、こんまき屋(おこぶまき屋)、どじょう屋などの、行商がこなくなった。

・山科なすを見かけなくなってきた。

・柚子を「ゆず」と言うようになってきた。昔は「ゆう」と言っていた。

・甘さを控えるべき料理まで、味付けが、甘くなってきた。

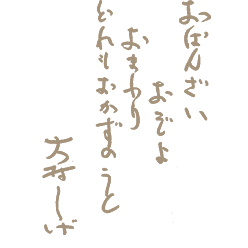

おばんざい、おぞよ、おまわり、どれもおかずのこと

本のタイトルに「おばんざい」と銘打たれているものの、対談を読むと、お二人にとって知っている言葉ではあったけれど、さほどなじみ深いものではなかったのではないかと感じました。もともと、死語だったおばんざいの言葉は、大村さんが、秋山十三子さん、平山千鶴さんとともに昭和39年から行なった、朝日新聞上での連載「おばんざい」が、復興のきっかけだったとされています。

会話の文脈からは、おばんざいよりも「おぞよ」「おぞよもん」の言い方のほうが、おかずの表現として使い慣れている印象を受けます。大村さんと、おばんざいのキーワードの関係については、国立民族学博物館の藤井龍彦さんが、本人の記述や対談、インターネット上の一般の方の声などを拾い、分析なさっています。

私は以前、末富の3代目 山口富蔵さんから、「私はおばんざいの言葉が嫌いやと、大村さんはおっしゃっていた」と聞きました。山口さんは、たびたびお聞きになったような雰囲気でお話されていて、そのときの一例であろう対談が、藤井さんの論文に引用されています。

炊く? 煮く? どちらが正しい?

本書の余談として知っていただきたいのは、「たいたん(炊いたものの意味)」です。大村さんを知る世代の方から、口語であった「たいたん」という表現は、彼女がメディアに露出してから(名詞のように)広く定着した、と何度か聞きました。言葉としてはだれもが使うけれど、口語ゆえ文字にする習慣がなかったという意味です。

たいたんのポイントは漢字です。この本では「煮いたん」と書き、「煮」に「た」とルビを振っています。京都生まれの私にとって、煮くは日常的な表現です。と思いきや、辞書、パソコンの変換ともに、たく=煮くは見当たりません。正しい国語では、炊く(たく)、煮る(にる)なのです。煮くは関西の方言ならぬ、方表記といったところでしょうか。もしかすると、編集者と大村さんの間で、読める・読めないのやりとりがあって、ルビを振りましょうとなったのかもしれません。少なくとも、大村さんが、煮くと表現したかったのだろうと私は推測します。

写真の美しさにも注目したい

この本の写真を撮影したのは、大村さんとの仕事が多かった、写真家の土村清治(つちむらせいじ)さんです。ビジュアルは非常に美しく、料理の盛り付け、器の選定も魅力的。切り抜き(被写体だけを切り取って、背景を使用しない)になっている写真が多いのは残念。ただ、たくさんのレシピを詰め込んだ構成を考えると、そうなるのもやむなしといったところでしょう。記述によると、撮影用の料理を作ったのは、大村さんと執筆仲間の秋山十三子さんです。ほかにも、数人の協力を仰いだことが書かれています。また、日々の家庭料理であるがゆえ、食器は撮影用に新たに購入せず、手元のものを使っていると書かれていました。

みんな、お料理の先生でも、研究家でもありません。ただ、年中、お台所を城にして働いている経験が、本になったわけです。

京都には、まだまだおばんざいをじょうずに作られる方が、おいでです。そして、それぞれに、自分の味、自分の作り方をお持ちですから、この本の作り方やら、味付けが絶対のものというわけではありません。調味料の分量をきっちりと書かなかったのもそのためです。

『大村しげの京のおばんざい』(中央公論社)より

今回の本のタイトルには、「古くから京都人が守りつづけてきたおそうざい」の副題が、つけられています。

この本を手引きに、失敗しながらでも、少しずつ、守りつづけられた調理にチャレンジしていきます。