大村しげさんは、1997年4月号から、翌年3月号までの期間、婦人公論にて『京都・バリ島 車椅子往来』を連載し、これはのちに同名の書籍として一冊にまとめられました。

今回、紹介するのは、その連載と書籍の双方につながる、『婦人公論1998年11月7日号』です。

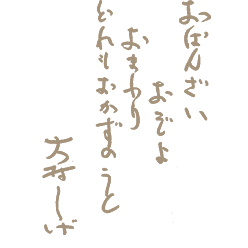

特集は「介護には、あなたにもやってくる」。そのなかで、大村さんは随筆「『もうあかん』かすりボケの自分と向き合う哀しみ」を寄稿しています。

この作品は、2ページで掲載され、全体の半分ほどが、書籍化の際、そのまま冒頭に流用されています。

最後までバリ島で、大村さんに付き添った、鈴木靖峯さんのあとがき(書籍版)によると、書籍化にあたり『バリ島での老後』『小学生の絵で見るバリの日々』『バリ島で味わう食の楽しみ』などが書き足されています。

そのなかで、『バリ島での老後』の加筆部分の一部にも流用されたのが、今回の婦人公論 1998年11月7日号に掲載された随筆というわけです。

80歳になった彼女は、認知症の始まったことを自覚しながら、自身の生活の様子をさらけ出して書いており、その姿には胸を打たれます。

2分前の食事が思い出せないほどの物忘れや、おもらしとおしめをさせられる恥ずかしさ。また、書くことに気力も体力も追いつかない現状。

彼女は、そんな自分のさまを「老いの坂道」と表現しています。

人によっては、老いた姿、弱い自分を他者に見せることを恥と考えるでしょう。いえ、ほとんどの方がそう思うに違いありません。

「わたしは、このごろつくづくと、老いは醜くなることやと、わかった。そして、その醜さをさらけ出して、いきていかなければならない」

書籍版『京都・バリ島 車椅子往来』より

彼女は、自身の境遇を受け入れているのです。そのうえで、社会に発信し、老人や介護への理解の促進に挑戦しています。

大村さんは、自身の母親を長く介護していました。雑誌の随筆では、簡単に書かれていて、そのやりとりが伝わりづらいのですが、書籍では加筆され、より状況が詳しく見えてきます。お母さんは、認知症もあったのでしょうか、介護をする大村さんに言いたいことは、なんでもおっしゃっていたようです。それに対して、「お尻をピシャピシャと叩いた」と大村さんは綴っています。

その境遇が自身のものとなり、はじめて、母親の心境を理解して、「もっとやさしくしてあげるべきやった」と彼女は書いています。

この本が出版された時代と現在を比べると、日本人の平均寿命は確実に延びています。

1998年 男性77.16 女性84.01

2020年 男性79.64 女性86.39 (内閣府、厚生労働省のデータより)

いつか、私もその仲間入りをします。また、その前に親の介護問題にも直面するでしょう。

「わたしは、いまここに老いの醜さばかりを、ありのままにつづったけれど、もしも身近にお年寄りがおられるならば、醜いのは決して、自分の意志でやっているのではないことを、理解してあげてほしい」

書籍版『京都・バリ島 車椅子往来』より

この一文からも、自身の姿をさらけ出し、老人の介護問題を社会に訴えかけようとしていることがわかります。その潔さは、元来の彼女自身の性格によるものなのか、その立場を理解したことから生まれた思いやりなのか。それはわかりません。

けれど、大村しげさんの本を読まなければ、老後の問題について、私は深く考えなかったでしょう。若いころ、有吉佐和子原作の映画『恍惚の人』には涙したけれど、それはまだ、自身・家族の問題として向き合う年齢ではなかったし、その場限りの理解でしかなかったのです。

50歳代になり、老後が他人事ではなくなりつつある、いま、大村さんの本と出会えてよかったと、心底思うのです。